- Special Dialogue

- 古谷 由布

- 若月 美南

- 倉敷 安耶

- 久保田 智広

- 坂下マイルス彰

- 肥高茉美(文筆家・アーティスト)

- Business×Art

- 原田 美緒

- アート×ビジネス思考のすすめ(前編)

- アート×ビジネス思考のすすめ(後編)

- ART meets WINE

スイスワイン専門に輸入取扱いされるヘルベティカの森本社長と、エブリチャンス代表の川添が、アートとワインのコラボレーション、来年開催予定のSEED2.0について語ります。

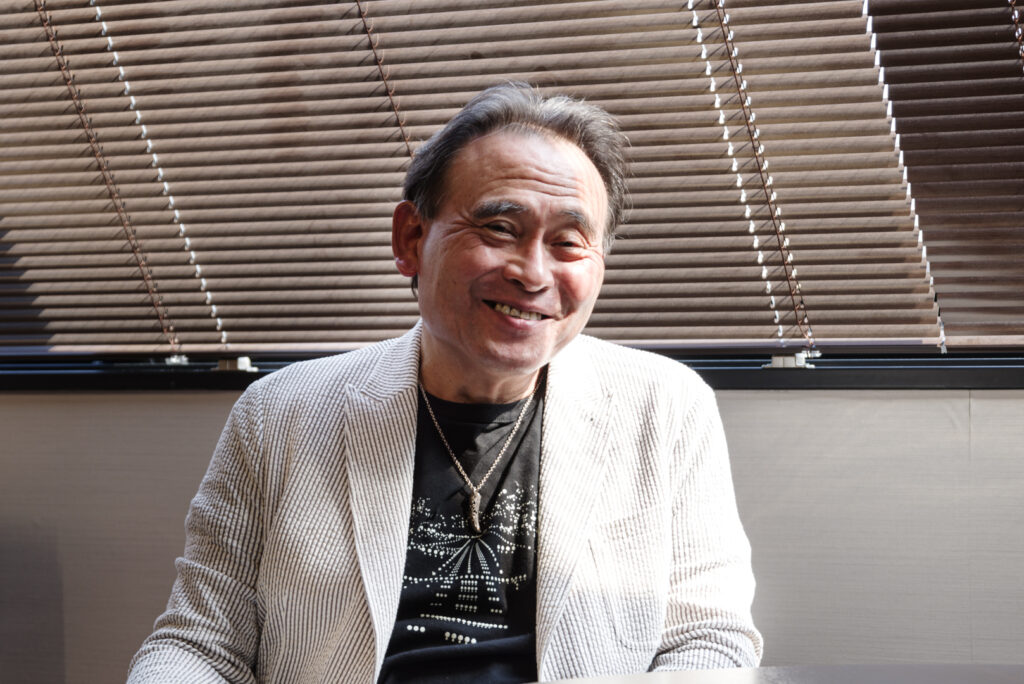

アートだけではなく様々なメディアで活躍されている「アーティスト / 執筆家」である肥髙茉実さんと、グローバルな視点で活躍されている「ビジネスコンサルタント」小林昇太郎さんの対談です。

後編は、肥髙さんがアーティストとしてのスタンスを決めたきっかけと、その時の作品に込めた思い、コンサルタントの小林さんから見たビジネスとアート、そして世界から見た日本について語って頂きました。

アートだけではなく様々なメディアで活躍されている「アーティスト / 執筆家」である肥髙茉実さんと、グローバルな視点で活躍されている「ビジネスコンサルタント」小林昇太郎さんの対談です。

前編として、肥髙さんが執筆家としてどのようにメディアとの向き合っているのか、フリーランスとして続けている意味と考え方。アーティストと執筆家としての活動をしながら、どのようにビジネスパーソンへとアプローチしているのか、その思いを語って頂きました。

株式会社 Bizres 代表取締役の小林氏とアーティストの久保田氏に、ビジネス・コンサルタントとアーティスト、それぞれの視点からBusinessとArtの関係性について語って頂きました。

①BusinessとArt、あまり語られることの無かったテーマをベースに、経営コンサルタントは何を考え、若手アーティストはどのように見ているのか。

②BusinesspersonとArtist、そしてPatronの関係を、若手アーティストはどのように考えているのか。ビジネスパーソンは、どのように見ているのか。

展覧会やアートに限らずですけど、好きなものについてなぜ好きなのか、嫌いなものについてなぜ嫌いなのか、私はなぜこういう性格なのか、そういった単純だけれども根源的なことから深く考え、積極的に言語化していくような批評的な態度が重要に思います。私の場合は、わからないものをわからないで済ますのではなく自分の回路で咀嚼して、同時に違う思考回路の人とディスカッションするようになったその先に、徐々に、でもとても自然に様々な芸術と哲学が見えてきました。私は長らく誰との会話にも満足した経験がなかったので、大学時代にようやく同志と深夜までファミレスにこもって芸術や哲学について語りあう時間を手に入れたとき、これ以上ない充実感と刺激を得ました。あと単純な理想としては、すべての人がフリーランスになればいいと思っていますね。まあ、私もたまに数日連続で徹夜とかしてしまうんですが・・・。働き方をコントロールして200本以上の映画を観た年もありますが、なるべくああいったマイペースな日々を保とうと働き方を工夫しながら生きています。以前ある表現者の方に取材の場で教えていただいたのですが、アートマネジメントの世界で有名な「ボヘミアンゲイ指数」という研究があります。ここでのボヘミアンは移民、ゲイはLGBTのGを指しますが、マイノリティを積極的に受け入れ彼らの社会的地位の向上を図った地域では、イノベーションが起きやすくなり経済効果が高まったという研究結果が出ています。実際にこういった誇るべき成功があって、欧米は多様性理解という課題をクリアし、アーティストもエッセンシャルワーカーとして大事にされているのでしょう。日本の場合はそういったベースがなく、企業も半期で良い数字を求める傾向なので、到底政治や社会に本質的な多様性理解は浸透していきません。今注目のアート思考の本質は何か、アートが後押しする希望的な未来はどのようなものか、多くの企業が気付き中長期的な実践に踏み出し、やがては移民や文化についての政策が見直されることを願っています。私はインディペンデントなので活動の拡張に限界を感じることもありますが、こういった問題意識と希望を持って、言葉や切り口を変えながら様々な層にアプローチするために色々な場所に寄稿しています。

小学校中学校と国際的でフラットな教育環境で育った私は、長らく歴史に対して批判的な眼差しを持つ機会を持てずにいました。そんな私も、19歳の頃に自分の考え方や社会との向き合い方が大きく変わる出会いを経験します。せっかく浪人して美大に入ったにもかかわらず、入学後すぐ学外で出会った年上の彼に恋をして、年単位で制作も勉強も手につかないほどのめり込んでしまったのです。そんな彼から出会って二年目のタイミングで突然、自身のルーツが在日であることを打ち明けられます。 彼がそれを原因で過去に何度もいじめを受け、悩んだ末に帰化し、基本的に自身のルーツを隠しながら生きてきたという事実を知った私は、大学三年を前にようやく自分の無学を反省し、歴史や社会への無批判的な態度を改める責任に駆られました。 彼とは数年一緒に暮らしたのちまったく別の事情でお別れしましたが、もちろん今なお社会問題への関心が尽きることはありません。今の日本に戦争を経験した人はもうほぼいないですし、長い時間のなかで歴史はつねに書き換えられ、私たちがテレビや教科書で学んできた歴史はもはや寝言のように不確かなものだと思っています。それでも今日までヘイトがなくならないのは、人々が言説に支配されすぎた結果の悲劇でしょう。手元の言説にはないような、教科書からこぼれ落ちてきたショッキングな史実をひとつ、またひとつと知っていくうち、後に下がれなくなり、関心は縦横無尽に広がり、リサーチの足も時には海外の非武装地帯まで伸びるようになりました。

【言葉と芸術】

私は幼少期から言葉の美しさに魅せられ、無限の可能性に救われてもきましたが、同時に言葉が有する暴力性を非常に恐れています。言葉は様々な分断を強めるのではなく、むしろニュートラルを肯定するものであってほしい。たっぷり黒塗りされた文書記録で大きな罪が免れたり誰かが裁かれたりするにもかかわらず、問題の決着を文書記録や音声テープに委ねるしかない政治も、与党野党の激しい二項対立も、非常に前時代的かつ不毛に思えてなりません。こぼれ落ちてきた史実やカルチャー、人間同士のドラマなど、政治やメディアが生み出す空白を埋めるには、知らない世界や他者への想像力・共感力が必須であり、「芸術は第六感である」というお馴染みのフレーズが示すように、その力を養えるのがアートだと思います。ジャーナリズムにおける言葉、広告として消費される言葉、詩など芸術としての言葉━━大学三年から今日まで領域横断的な執筆活動を続けているのは、作品のリサーチの一環として、どの立場からも当事者意識を持って言葉と向き合っていたいからという素朴な理由です。ターニングポイントとなった最初の作品は、自分が書いたポリティカルな詩をポスターのように構成・出力し、それを丸めてケースに封じ込めるなどのフィジカルなアプローチによって空間に自立させたものでした。第二波フェミニズムを象徴する「個人的なことは政治的なこと(The personal in political)」というスローガンがありますが、これは私自身のスローガンでもあります(ただ私は第二波フェミニズムとは異なるスタンスのフェミニストです。詳しくはここでは割愛します)。なので作品で用いる言葉は、詩であったり、あるいは広告のコピーに倣って、社会のブラックボックスになりがちな家庭や恋愛をモチーフに暗に政治に斬り込むことが多いですね。

私は作品のメインターゲットを「ノンポリ」といわれる人々に設定して制作しており、作品を通じて、歯を磨いたりガムを噛むくらい日常的に社会について考えることが理想です。なので見た目はなるべくポップなほうがいい。歯磨き粉やガム特有のケミカルで可愛い色をサンプリングしたり、言葉の表現についてはオリコンに乗るようなラブソングやポップを参照しています。

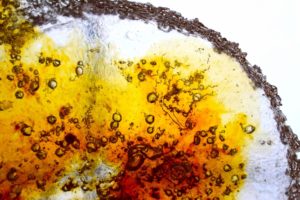

この作品を基軸に、卒業制作は「韓紙」という和紙に似た韓国の紙に日本の墨で描いた詩のドローイングと軍事境界線のフェンスにかかる平和の短冊の写真、もう1点は、文化規制が激しかった時代のビートルズのレコードを入手し、盤面に防弾ガラス越しの風景写真を螺旋状にコラージュしたものを発表しました。当時熱狂的なビートルズファンの若者たちが自身のレントゲン写真でレコードを海賊版化してまで享受していた反戦的事実を示し、針が飛ぶレコードからのノイズによって当時の言葉(思想)への過度の依存を批判する試みです。この二つの作品で、土地土地の時間や個人史が冷凍されたような歴史的素材を用いて以降、制作の際の素材そのものの探究心も高まっていきました。現在はジェンダーをテーマに写真を転写した鉄のオブジェを制作したり、エコロジーや人新世をテーマに生分解性の新素材を使ったりなど、自身の関心と哲学を落とし込む素材に何が適しているか、色々な実験を行っています。

川添:弊社エブリチャンスは、欧米に比較して相対的に遅れている「アートを日常的に楽しむ文化」を日本でいかに醸成していけるかという問題意識も、運営目的の重要なテーマのひとつに置いています。鑑賞者側の話になりますが、例えばアートに興味を持ち始めている若者、日々の業務に追われて、アートに触れる余裕がないと諦めている一般の会社員ほか、そういった方々に、アート作品を心から楽しめる鑑賞の仕方みたいなものがあれば、是非、教えて頂けますでしょうか?

川添:弊社エブリチャンスは、欧米に比較して相対的に遅れている「アートを日常的に楽しむ文化」を日本でいかに醸成していけるかという問題意識も、運営目的の重要なテーマのひとつに置いています。鑑賞者側の話になりますが、例えばアートに興味を持ち始めている若者、日々の業務に追われて、アートに触れる余裕がないと諦めている一般の会社員ほか、そういった方々に、アート作品を心から楽しめる鑑賞の仕方みたいなものがあれば、是非、教えて頂けますでしょうか?

【企業とアート】

展覧会やアートに限らずですけど、好きなものについてなぜ好きなのか、嫌いなものについてなぜ嫌いなのか、私はなぜこういう性格なのか、そういった単純だけれども根源的なことから深く考え、積極的に言語化していくような批評的な態度が重要に思います。私の場合は、わからないものをわからないで済ますのではなく自分の回路で咀嚼して、同時に違う思考回路の人とディスカッションするようになったその先に、徐々に、でもとても自然に様々な芸術と哲学が見えてきました。私は長らく誰との会話にも満足した経験がなかったので、大学時代にようやく同志と深夜までファミレスにこもって芸術や哲学について語りあう時間を手に入れたとき、これ以上ない充実感と刺激を得ました。あと単純な理想としては、すべての人がフリーランスになればいいと思っていますね。まあ、私もたまに数日連続で徹夜とかしてしまうんですが・・・。働き方をコントロールして200本以上の映画を観た年もありますが、なるべくああいったマイペースな日々を保とうと働き方を工夫しながら生きています。以前ある表現者の方に取材の場で教えていただいたのですが、アートマネジメントの世界で有名な「ボヘミアンゲイ指数」という研究があります。ここでのボヘミアンは移民、ゲイはLGBTのGを指しますが、マイノリティを積極的に受け入れ彼らの社会的地位の向上を図った地域では、イノベーションが起きやすくなり経済効果が高まったという研究結果が出ています。実際にこういった誇るべき成功があって、欧米は多様性理解という課題をクリアし、アーティストもエッセンシャルワーカーとして大事にされているのでしょう。日本の場合はそういったベースがなく、企業も半期で良い数字を求める傾向なので、到底政治や社会に本質的な多様性理解は浸透していきません。今注目のアート思考の本質は何か、アートが後押しする希望的な未来はどのようなものか、多くの企業が気付き中長期的な実践に踏み出し、やがては移民や文化についての政策が見直されることを願っています。私はインディペンデントなので活動の拡張に限界を感じることもありますが、こういった問題意識と希望を持って、言葉や切り口を変えながら様々な層にアプローチするために色々な場所に寄稿しています。

川添:アーティストであり文筆家として、幅広く活動されている肥高茉実さん。貧困、紛争、環境などの国際問題、そして虐待やDV、マスコミによる文化的暴力、ジェンダー、人種差別などの社会問題に鋭い視線で言及しながらも、その表現が、報道ではなくアートとしてアウトプットされているところに、私は非常に独創性を感じます。これらの関心や表現活動は、ご自身のどういった経験や思考回路から始まるものなのでしょうか。

川添:アーティストであり文筆家として、幅広く活動されている肥高茉実さん。貧困、紛争、環境などの国際問題、そして虐待やDV、マスコミによる文化的暴力、ジェンダー、人種差別などの社会問題に鋭い視線で言及しながらも、その表現が、報道ではなくアートとしてアウトプットされているところに、私は非常に独創性を感じます。これらの関心や表現活動は、ご自身のどういった経験や思考回路から始まるものなのでしょうか。

※自らの顔を型取りしたマスクをしている。撮影されていたことも後から知った。©タジマスズリ

※自らの顔を型取りしたマスクをしている。撮影されていたことも後から知った。©タジマスズリ